気軽に使える50MHz用アンテナは?(Δ2)

もしこのページを見たら「当たるも八卦当たらぬも八卦」という言葉があるように、アマチュアが試行錯誤しながら正解を求めて記しています。間違いが多い?当たっている?という思いを持ちつつ記しています。(正解はどこにあるのだろう?)

前回Δ1での問題

- 共振周波数範囲が高い方で計算値と実測が乖離する傾向が強い。

計算値:143.9MHz(ポリバリコン9pF)⇨ 実測:85MHzと差が58.9MHz - 共振周波数をIC-705装着とNanoVNA装着で測定した結果にズレがある。

NanoVNA:アンテナの長さ85cm 、バリコンダイヤル130

IC-705 : 103〜112cm(8段)、バリコンダイヤル100(カウンターポイズ付き) - ダイヤルを回転しながら同調の調整を行う時、共振するポイントが狭く見つけずらい。(Δ1の試し運用の原因はこれだった。)

- このアンテナを装着すると受信ノイズが強弱を繰り返しながらスピーカーから聞こえる。

Δ1問題の原因を探るために参考にしたページ

(どこまで理解できるの?という課題はあるが……)

Δ2はデフォルト仕様で計算値と実測を行いながら製作しΔ1問題の原因を探る

- シミュレーションはLTSpice、実測はNanoVNAを使う

- T50-10コアに巻いたコイルのインダクタンス(実測)・ポリバリコン容量(実測)・伸縮アンテナ特性(計算値)をシミュレーションに反映する。

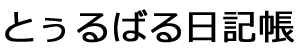

1.ポリバリコンの容量確認(4連ポリバリコン [JH443DF-4CA])

- 仕様:C1:140pF、C2:140pF、C3:40pF、C4:35pFのC3:40pFを使っている。

- 容量と特性を測定したところ想定していた値と乖離していた事が判明したため、Δ2はポリバリコン背面から調整しダイヤル0:26pF / 90:12pF / 180:6pFとしました。

2.コイルのインダクタンス

- インダクタンスの値はT50-10のAL値を使い算出しました。

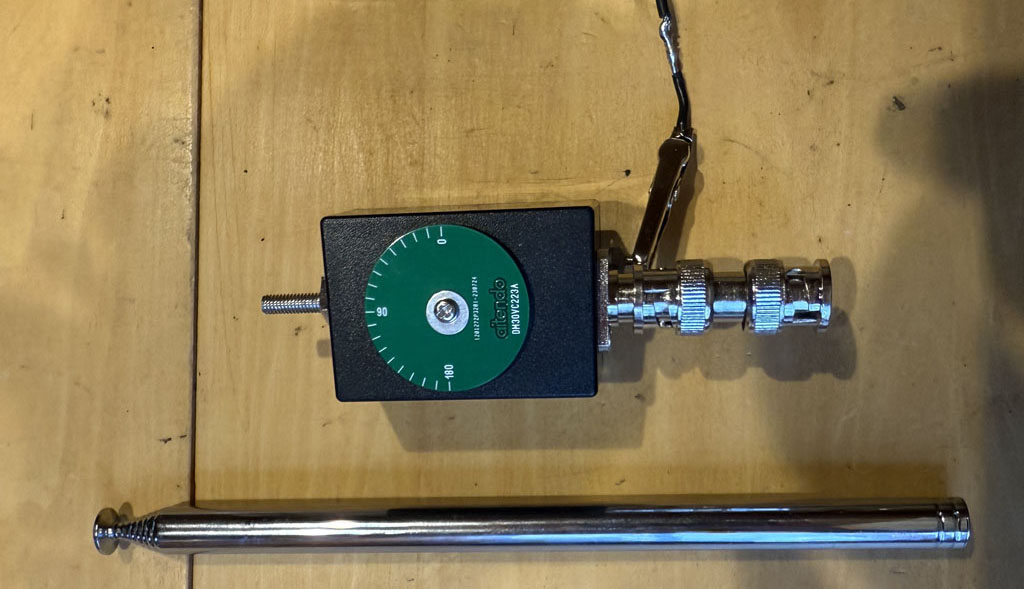

3.ロッドアンテナの特性

- 波長に対し短いアンテナが使える場合、エレメントになるロッドアンテナでは容量性リアクタンスが発生した状態になるとの記事を読んで、具体的にどのようなものなのか計算で求めてみました。(周波数は50MHzです。)

4.LTSpiceによるシュミレーション

上記の実測値、計算値からLTSpiceを使いシミュレーション実施しました。

<無線機側>

- V1:AC(交流)出力

- R1:50Ω(インピーダンス)

<アンテナ側>

- R3:0.4Ω(配線抵抗は想定)

- L1:2回巻 0.038μH(実測値)

- L2:12回巻 0.650μH(実測値)

- K1 L1 L2 0.7:結合係数0.7(想定)

- C1:ポリバリコン26・12p・6p(実測値)に設定(.setp param X list 26p 12p 6p)

- R5:0.5Ω 不要な共振を抑制することができるとのこと(想定)

<ロッドアンテナ>

- C2:容量性リアクタンスタンス⇨キャパシタンスとして設定(計算値)

- L3:50nH 寄生インダクタンス(想定)

- R2:放射抵抗(Ω)(計算値)

<解析設定>

- .ac oct 100 10meg 200meg(AC解析(交流解析)で10MHzから200MHzまでを解析)

- ロッドアンテナに相当するC2(容量性リアクタンスタンス⇨キャパシタンスとして設定)・R2(放射抵抗)は、3.ロッドアンテナ特性の1段〜10段のそれぞれの値を入力し実行しました。

実線のピークが共振周波数と左縦軸でレベルが判る / 波線と右側軸の0°が交わるところが共振周波数

例:ロッド長18cm(1段)において

ポリバリコン26pの共振周波数:36.9MHz(灰色)

ポリバリコン12pの共振周波数:51.5MHz(紫色)

ポリバリコン 6pの共振周波数:66.6MHz(水色)

5.結果

~1.シミュレーション

ダイヤル(ポリバリコン)とロッド長の調整から共振周波数が50MHzを超えた範囲(表の緑色)はロッド長は72cm以下・ポリバリコン6pF付近となりました。

~2.NanoVNAによる実測と共振周波数、SWR

ダイヤル(ポリバリコン)とロッド長の調整から共振周波数が50MHzを超えた範囲(表の緑色)はロッド長は32cm以下・ポリバリコン6pF付近となり調整範囲が狭まる。共振周波数範囲が高い方の計算値と実測が乖離する傾向は、Δ1 58.9MHzに対しΔ2は8.3MHz(シミレーションと実測比較)となりました。(ロッド長18cm/6pFにて)

~3.IC-705でSWR測定

ロッド長32cm(2段)にて測定したところ、SSBとFT8の周波数帯をカバー出来ています。

下記はカウンターポイズを付けたことで共振周波数が500KHzぐらい低い方にズレました。

6.まとめ

⭕️共振周波数範囲が高い方で計算値と実測が乖離する傾向が強い。

- ポリバリコンC1の容量を補正したこともあり、Δ1 58.9MHzに対しΔ2は8.3MHz(シミレーションと実測比較)となりました。(ロッド長18cm/6pFにて)但し、「考察:ノンラジアルのロッドアンテナへの給電」に記されていようにアンテナのC2(容量性インダクタンス)の影響を受け共振周波数は低めになるようです。

⭕️共振周波数をIC-705装着とNanoVNA装着で測定した結果にズレがある。

- Δ1は

NanoVNA測定はアンテナの長さ85cm (6段)、バリコンダイヤル130

IC-705:103〜112cm(8段)、バリコンダイヤル100(カウンターポイズ付き) - Δ2は

どちらの測定でもロッド長さ32cm (2段)で共振しダイヤル(ポリバリコン)の位置もズレが少なく調整しやすい範囲となりました。

🔺ダイヤルを回転しながら同調の調整を行う時、共振するポイントが狭く見つけずらい。

- ロッドアンテナの長さ32cm(2段)でNanoVNAとIC-705でダイヤル位置の差が少なく調整は容易になった。ただ、ダイヤルを少し動かすだけで共振周波数が動くため更に改善が必要となりました。(Δ2の実測で可変量は20pFと判りましたので、この値を更に少なくしダイヤルの回転角度に対し容量の変化量を少なくする方向と思います。)

❌このアンテナを装着すると受信ノイズが強弱を繰り返しながらスピーカーから聞こえる。

- Δ2もIC-705から聞こえるノイズはΔ1と同じぐらい。なんとか改善できないかなぁ。

今後の予定はΔ3で残った課題の対策とロッドアンテナ特性を実測しシミュレーションとお試し運用をへ反映したいと思います。